1 Curt-Meyer Clason: o nosso cometa cultural

Embora a 5 mil quilómetros de distância, em Luanda,

devido à minha profissão de jornalista, tinha acesso a toda a imprensa que se publicava

em Portugal, pelo que tenho ainda na lembrança que, no princípio dos anos 70, as

manifestações culturais na capital portuguesa apresentavam uma constância recorrente

algo estranha: tinham origem, cada vez com mais frequência, no Goethe-Institut de

Lisboa.

Não havia volta a dar: eram exposições, eram concertos,

eram palestras, eram colóquios, eram encenações teatrais, enfim, eram todo um sem

número de manifestações a que acorria um público cada vez maior e mais interessado.

O causador destas coisas estranhas no ambiente penumbroso

e estático que era a Lisboa daquela época, tinha um nome: chamava-se Curt-Meiyer

Clason (1910-2012) e sobre a sua estada em Portugal à frente do Goethe-Institut,

em que reflecte sobre a sua acção, deixou disto testemunho no livro Diários Portugueses,

que a Editora Documenta publicou em 2013.

Curt Meyer-Clason não precisa de apresentação. A sua

ação cultural, no sentido mais amplo do termo, como o nosso cometa cultural, durante

os sete anos em que dirigiu o Instituto Alemão de Lisboa, constitui credencial suficiente

para quem, nesta cidade e neste país, estava minimamente atento ao que se passava

à sua volta. […] Ele foi o nosso cometa cultural. Como diz João Barrento, que traduziu

os Diários Portugueses: Ao longo das

suas 400 páginas o discurso flui, variado e vivo, cheio de nuances e de uma invulgar

capacidade de observação de pessoas e de factos, que nunca valem por si, mas sempre

por aquilo que revelam de uma situação existencial, política e cultural. É uma crónica

literária de um dia a dia cheio de revelações e descobertas, em que as mais pequenas

coisas, mesmo a conversa aparentemente mais estéril ou o mais seco papel oficial,

se transformam num meio de chegar às mais recônditas e por vezes insuspeitadas formas

de pensar e agir de dois povos e de dois mundos, entre os quais Meyer-Clason se

situa. Situação nada cómoda para quem, desde que pôs pé neste país, procurou agir

à margem de (entenda-se: quase sempre contra) receios diplomáticos, interesses económicos

e estratégias políticas, e assim transformar o seu Instituto num dos mais vivos

e abertos fóruns culturais de Lisboa, uma Cidade antes entorpecida e reprimida,

e depois um pouco perdida na doce anarquia dos primeiros tempos da Revolução.

Sobre este período, diz-nos ainda o germanista João

Barrento, O que Meyer-Clason fez na Lisboa

entre a primavera marcelista e o período pós-PREC poucos o fizeram: chega a Lisboa

e em pouco tempo muda a paisagem cultural de uma Cidade meio adormecida e espartilhada

pela censura de uma ditadura disfarçada, isolada e já descrente de si mesma. E fá-lo

entrando pela porta da esquerda, de uma esquerda certamente não coesa, marcada por

tonalidades que os Diários espelham, e que vão da mais ortodoxa à mais festiva.

Mas também abrindo portas que o regime normalmente fechava, trazendo ao seu Instituto

figuras, alemãs e não só, que só aí poderiam ser vistas e ouvidas, fazendo germinar

sementes que o terreno estéril da ditadura não conhecia. Aí, no Goethe desses anos, como escrevi algures, podiam

pensar-se coisas que cá fora eram impensáveis.

Por sua vez, Rui Esteves salienta que recordar Curt-Meyer

Clason é recordar um homem singular. Um escritor singular. E assinala: Saliento escritor, de que os Diários Portugueses são a prova. Aí encontra-se

condensada uma visão de Portugal, uma visão de estrangeiro (amigo e estrangeirado),

um olhar atento sobre a sociedade, as mentalidades e a cultura portuguesas. Um retrato

de uma experiência de vivência (em forma diarística, com recorte literário e reflexão

constante) da fase do fim da ditadura. Um livro de sagacidade mordaz, mas repleto

de humor. Certeiro, muito atento e tremendamente bem escrito. E político. Um livro

político. Mas terno também. Um livro que traz consigo a singularidade de uma visão

do mundo (Weltanschauung), pelo olhar de um homem de causas, firme, que sabia o

que queria.

De várias maneiras podemos afirmar que estas memórias

são, antes mais, uma reflexão sobre a Europa, e aqui vale a pena lembrar que têm

muito a ver com as teses de Eduardo Lourenço, que acaba de nos deixar, constituindo

acima de tudo um ponto alto para nos conhecermos melhor como povo e como nação,

através de um Outro que nos quis compreender da melhor maneira, e que o conseguiu,

levando-nos a também nos conhecermos melhor, o que é sempre conveniente para nos

melhorarmos.

De várias formas, Curt conseguiu fazer do seu Instituto

um polo dinamizador de cultura e de saber, um lugar de encontros, um contributo

para o progresso, empenhando-se em divulgar a cultura alemã, mas permitiu também

que nas instalações do Instituto se desenvolvessem atividades culturais de autores

e artistas portugueses – entre peças de teatro, conferências e debates – que possibilitaram

um espaço de discussão de ideias, muitas das quais em oposição ao regime ditatorial

salazarista. Meyer-Clason – atravessando na sua existência praticamente todo o século

XX – viveu ainda no Brasil, Argentina, França e na Alemanha natal, vindo aí a falecer

em 2012 com cento e um anos.

Mas deixemo-lo falar: No fundo, sei pouco de Portugal, sei pouco da sua história. Conheço alguns

escritores, traduzi alguns livros, visitei o país uma vez. Mas falo e escrevo a

sua língua, mais exactamente a língua do maior território descoberto por Portugal,

o Brasil, esse idioma de vogais claras, vibrante, cantante, enriquecido pela África

negra e pelo Japão, que tornou mais leve a austera sintaxe retórica do português

europeu, mais fechado, mais cerrado. E continua: Pois é, ninguém diz uma palavra sobre Portugal, sobre o seu presente soterrado,

sobre o seu futuro hipotecado. Mas, quem é este Ninguém? Naturalmente, ninguém,

todos e cada um dos que nem pensam nas pessoas deste país, nada têm que ver com

ele, mas apenas agem como se. Como se. Os gestores da cultura das nações ocidentais

olham do alto do seu camarote, pachorrentos, entediados, para o palco dos acontecimentos

portugueses, a maior parte das vezes sorriem sem darem por isso, ou bocejam sem

darem por isso. Falam com os Portugueses, geralmente num francês mediano, se não

forem franceses, e por isso não reconhecem as suas particularidades, o seu valor

específico, porque não aprofundam a língua. (…). E os naturais do país baixam o

olhar quando uma palavra impensada aborda a actualidade portuguesa, ou então atravessam

o interlocutor com o olhar e deixam-lhe a liberdade de escolher entre estar a ser

ignorado, posto a nu ou crucificado. Eles, todos, parecem estar de acordo numa coisa:

o silêncio, e sobretudo o silêncio que oculta alguma coisa, é de ouro, para além

de poupar os nervos e de ser o menor dos males e o menor dos sacrifícios. Para quê

criar problemas para si, e também para os outros? A vida é tão curta e pode ser

tão agradável – especialmente em Portugal. E é claro que todos «amam» este país,

dizem, e isso quer dizer: as suas praias sem fim e sem gente, os seus vinhos saborosos

e baratos, especialmente o verde, os seus bordados a preços baixos, feitos à mão,

as criadas submissas (encargos sociais é coisa que praticamente não existe), a grande

variedade de peixes… E então, meu caro, isto não é fantástico? E as hortaliças,

aqueles enormes pimentos, em travessas de estanho nas montras, parecem pinturas

de Braque, e ao fundo esta luz viva de Portugal, as mais puras transparências, indescritível…

Ah, se eu pudesse pintar tudo isto, este céu reverberando de aromas, é de perder

a cabeça, um abismo de encantamento em que desejamos afundar-nos, sozinhos, completamente

a sós, e ir desaparecendo pouco a pouco…

Cyro de Mattos, autor brasileiro traduzido por Meyer-Clason,

que também traduziu para alemão alguns dos mais importantes escritores brasileiros

mas é conhecido sobretudo por ser o tradutor de Guimarães Rosa, qualificou-o como

um verdadeiro e apaixonado construtor de pontes

literárias, e Berthold Zilly (2012), num artigo in memoriam bastante elogioso, descreve Meyer‑Clason como o mais importante mediador entre o mundo ibero-americano

e o mundo germânico no século XX, um mestre da língua alemã, um grande humanista,

tendo-se revelado ao longo da sua vasta vida um incansável militante contra qualquer tipo de preconceito racista, social

ou nacionalista, em favor da liberdade e da justiça social, um intrépido homem de

letras polivalente, [e] cosmopolita.

2 Diderot e a

arte de pensar livremente

Numa altura em que as grandes figuras do século XVIII andam esquecidas (assim

como muitos dos seus princípios), esta biografia – Diderot e a arte de pensar

livremente, edição da Temas e Debates, 2019 – ajuda de vários modos a ressuscitá-las.

Nela encontramos Diderot, um homem de pulso, a gerir toda uma enciclopédia e resistindo

a todas as pressões do seu tempo. É um livro de leitura fácil, cheio de peripécias

e humor, quer do tempo de Diderot, quer da sua vida pessoal. Interessantes são as

relações atribuladas com Jacques Rousseau, homem demasiado sensível, e com Catarina,

a grande; assim como o capítulo dedicado às suas mais importantes obras literárias.

Trata-se de uma biografia de Diderot plena de vivacidade,

retratando de forma magistral o filósofo profeta que ajudou a construir os alicerces

do mundo moderno. Neste livro organizado tematicamente, Andrew S. Curran descreve

de forma vívida o relacionamento tormentoso de Diderot com Rousseau, a sua curiosa

correspondência com Voltaire, as suas paixões amorosas e as suas opiniões frequentemente

iconoclastas sobre a arte, o teatro, a moral, a política e a religião. Porém, o

que este livro evidencia de forma brilhante é a maneira como a tumultuosa vida pessoal

do escritor se tornou uma componente essencial do seu génio e da sua capacidade

para escarnecer de tabus, dogmas e convenções.

Afirmando que Os

filósofos como Diderot eram as estrelas de rock da sua geração, nesta biografia

que dedicou ao autor da Enciclopédia, Andrew Curran mostra um homem brilhante, irrequieto

e provocador, cujo nome se tornou conhecido das elites cultas do Vaticano a S. Petersburgo.

Catarina, a Grande, da Rússia, foi uma leitora fiel de Diderot, e, além de o ter

apoiado financeiramente, convidou-o a deslocar-se a à então capital russa para estudar

a possibilidade de democratização do Império Russo.

Denis Diderot nasceu no dia 5 de outubro, em 1713, numa

pequena aldeia de província francesa – Langres. O seu falecimento foi em 1784, em

Paris. As suas principais influências no ramo foram: Voltaire, Isaac Newton, John

Locke e Baruch Espinoza.

Filho de um mestre cuteleiro, cedo os pais perceberam

que era dotado de uma inteligência excecional. Estudou num colégio jesuíta com o

objetivo de se tornar abade – mas o lugar que ambicionava foi-lhe recusado. O seu

espírito inconformista haveria mais tarde de fazer dele um feroz opositor da Igreja,

tendo feito uma campanha contra Deus durante toda a sua carreira.

Desde os primórdios dos seus estudos, a sua grande preocupação

foi em relação ao homem e à sua natureza. Sem sombra de dúvida, podemos afirmar

que ele foi um dos maiores admiradores da vida na sua essência.

E, para comprovar o fenómeno da vida, Denis Diderot

nunca se apoiou em bases cristãs ou religiosas de qualquer vertente. Pelo contrário:

ateu, ele também foi extremamente materialista, nada o tendo impedido de seguir

livremente com as suas próprias crenças. Algumas delas, que servem de base para

a interpretação de pensamentos filosóficos, artísticos e/ou de natureza são utilizadas

até aos dias atuais.

Entre os anos de 1729 e 1732, Denis Diderot partiu para

a sua primeira formação universitária. Em Paris, ganhou o diploma em Artes. Paralelamente,

ele tornou-se um grande estudioso de matérias como filosofia, literatura, legislações

e, até mesmo, algumas teorias matemáticas. Além disso, foi um dos símbolos da época

iluminista e inspirador para o desenvolvimento da Revolução Francesa – principalmente

na escolha dos ideais nacionalistas.

No ano de 1745 o filósofo foi, pela primeira vez, contratado

para dar a sua contribuição numa enciclopédia inglesa – mesmo que só para desempenhar

uma tradução. Pelo jeito, ele desenvolveu o gosto pela coisa, uma vez que a partir

de então foi um profissional primordial para o desenvolvimento de inúmeros materiais

nesse sentido.

Quando trabalhou com o filósofo Jean Le Rond d’Alembert

na organização de uma nova enciclopédia, a conhecida Enciclopédia, Denis

Diderot nem sequer imaginava que, anos depois, seria uma das grandes influências

pelas cabeças que comandavam a Revolução Francesa. O motivo? A sua essência extremamente

materialista e racionalista ao mesmo tempo, propondo de forma instantânea uma separação

entre os interesses do Estado e da Igreja. Este maciço dicionário não só trouxera

para a ribalta o sacrilégio e o livre pensamento, como espoletara um escândalo que

durara décadas e envolvera a Sorbonne, o Parlamento de Paris, os jesuítas, os jansenistas,

o rei e o papa. Além disso, ele também se ocupou de assuntos como o combate às crenças

negativas (como as superstições, por exemplo) e as próprias manifestações de pensamentos

que se estabeleciam no âmbito de inúmeras instituições religiosas.

Encarcerado devido ao seu ateísmo em 1749, Diderot decidiu

reservar os melhores escritos para a posteridade – ou seja, para nós. No extraordinário

espólio de originais não publicados, Diderot desafia todas as verdades aceites no

seu século, da santidade da monarquia à justificação racial do tráfico de escravos

e às regras da sexualidade humana.

Conhecido sobretudo como filósofo e autor (com d’Alembert)

da Encyclopédie (publicada entre 1750 e 1772), Denis Diderot (1713-1784)

foi uma das mais ilustres figuras do Iluminismo. A sua atividade fervilhante tocou

muitas áreas: escreveu sobre o colonialismo, imaginou a evolução das espécies antes

de Darwin, denunciou a escravatura e fez crítica de arte.

Idolatrado por Catarina, a Grande, da Rússia, adquiriu

para ela o núcleo inicial da coleção do que viria a ser o Museu do Hermitage em

São Petersburgo, e foi generosamente recompensado. Embora tenha atingido a celebridade

em vida, guardou os seus escritos mais pessoais e controversos para serem publicados

a título póstumo.

Mas nem na morte encontrou repouso: no inverno de 1793,

nove anos depois do seu desaparecimento e durante os desmandos da Revolução, um

bando de ladrões de sepulturas profanou o seu túmulo. Depois de retirarem da cripta o caixão de chumbo de Diderot, os homens limitaram-se

a despejar o corpo em decomposição para cima do chão de mármore da igreja, conta

Andrew S. Curran.

Entre estes escritos, encontravam-se dois romances muito

diferentes, mas igualmente brilhantes. O primeiro, A Religiosa, é uma cativante

pseudobiografia de uma freira que sofre inimagináveis maus tratos depois de anunciar

que quer abandonar o convento. De vários modos é uma recriação e a denúncia do que

tinha acontecido a uma das suas irmãs.

O segundo, Jacques, o Fatalista, é um antirromance

inconclusivo, em que Diderot usou a ficção para abordar o problema do livre-arbítrio.

Mas havia também grossos livros de apontamentos de crítica artística revolucionária,

uma crónica da raça humana sem intervenção divina, com tonalidade de ficção científica,

um tratado político secreto escrito para Catarina, a Grande, uma sátira humorística

sobre o absurdo dos costumes sexuais cristãos, passada no Taiti, bem como algumas

das mais comovedoras cartas de amor da história da literatura francesa. Quando nos

familiarizamos com o âmbito da obra de Diderot ficamos estupefatos: entre outras

coisas, o Filósofo sonhou com a seleção natural antes de Darwin, com o complexo

de Édipo antes de Freud e com a manipulação genética duzentos anos antes de a ovelha

Dolly ter sido planeada.

Estas obras ocultas não surgiram nos meses posteriores

à morte de Diderot; foram despontando ao longo de décadas. Alguns dos seus livros

perdidos foram publicados durante os anos de declínio da Revolução Francesa; outros

apareceram ao longo da Restauração dos Bourbon (1814-30), enquanto ainda outros

dos seus escritos emergiram durante o Segundo Império (1852-70). Aquela que foi

talvez a adição mais importante ao corpus de Diderot surgiu em 1890, quando um livreiro

descobriu uma versão manuscrita completa da obra-prima de Diderot, Le Neveu de

Rameau, na banca de um bouquiniste, nas margens do Sena. Neste tumultuoso diálogo

filosófico, nunca traduzido em Portugal por razões pouco surpreendentes, o escritor

deu corajosamente vida a um inesquecível anti-herói, que exaltava as virtudes do

mal e do parasitismo social, ao mesmo tempo que pregava o direito ao prazer desenfreado.

E Sigmund Freud atribuiu o crédito ao pensador do ancien

régime pelo reconhecimento dos desejos psicossexuais inconscientes da infância

em Le Neveu de Rameau, muito antes de os seus colegas psicanalistas o terem

feito. Embora muitos críticos continuassem a menosprezar o escritor por ser demasiado

ateísta, ou demasiado paradoxal, ou demasiado desmedido, Diderot tornou-se apesar

disso o escritor preferido da vanguarda do século XIX.

A amplitude total da influência de Diderot, contudo,

não foi verdadeiramente conhecida até que um jovem académico alemão, Herbert Dieckmann,

localizou o derradeiro esconderijo perdido dos escritos de Diderot. Tendo ouvido

rumores de que os conservadores descendentes de Diderot continuariam a possuir alguns

dos manuscritos perdidos originalmente dados à filha do escritor, o professor de

Harvard obteve finalmente autorização para visitar o castelo da família na Normandia,

em 1948.

Depois de ter vencido as suspeitas pós-guerra do curador,

que ficou inicialmente desconfiado com a sua pronúncia germânica da língua francesa,

Dieckmann acabou por ser guiado até alguns armários no segundo piso do castelo.

Ao entrar numa divisão que continha vários armários separados, precipitou-se para

o primeiro e escancarou o painel da porta. Esperando, talvez, encontrar uma ou outra

obra perdida, foi confrontado com uma enorme pilha dos escritos encadernados de

Diderot. Tão atordoado ficou que simplesmente caiu no chão. O derradeiro esconderijo

de Diderot, a coleção perdida de manuscritos que dera à sua filha, fora finalmente

encontrado.

Denis Diderot nunca usou métodos agressivos para impor

as suas crenças, ideias e pensamentos. Entre os principais deles, estão:

Para Diderot, a ciência deve ser o principal motor para

o desenvolvimento da sociedade em vários aspectos, sendo ela primordial também para

o processo dos seres humanos e demais espécies;

A política, para ele, só precisa ser aplicada por um motivo: responsabilidade

em eliminar, por completo, todas as diferenças sociais – entre raças, idades, géneros

e outros. Esse foi um dos seus ideais mais criticados e, certamente, o mais difícil

para ser aplicado nas sociedades atuais, uma vez que depende de inúmeros fatores

que o filósofo nem sequer considerou nesse período;

Uma das características mais chamativas e que envolvem a própria personalidade

de Denis Diderot é em relação aos seus pensamentos sobre religião. Ao invés de tentar

induzir a população a ser contra ela (considerando que ele era ateu), ele sempre

deixou claro que a religião pode sim existir, desde que se restrinja unicamente

às áreas de formação do caráter e comportamento dos seres humanos;

Mesmo que ele tenha vivido entre os anos de 1713 e 1784, as suas crenças

e pensamentos já envolviam a tecnologia e os bons feitos que ela poderia desenvolver.

Sendo assim, Diderot defendia a importância da mesma para a sociedade. Além disso,

ele pensava que a tecnologia poderia ser um instrumento para a eliminação das desigualdades

sociais;

As suas principais críticas foram acerca da concentração de poder, tanto

no sentido da influência da Igreja, como também do modelo de governo absolutista.

Mas os seus amigos alcunharam-no também de O Filósofo

porque ele se tornara o maior defensor do poder emancipador da filosofia. Muito

mais do que Voltaire, Diderot era o rosto de uma oposição cada vez mais reivindicadora

e cética a todas as ideias recebidas: a personificação de uma era que estava a sujeitar

a religião, a política, os costumes coevos e toda uma série de outras noções a uma

interrogação fulminante. A sua Enciclopédia resumia a sua missão de uma forma muito

sucinta quando dizia que o papel do filósofo era pisar a seus pés o preconceito, a tradição, a antiguidade, as alianças partilhadas,

a autoridade – numa palavra, tudo aquilo que controla o espírito do rebanho comum.

As mais conhecidas entre as suas publicações são: As

Joias Indiscretas, Pensamentos Filosóficos, Enciclopédia, Carta sobre os cegos para

uso dos que enxergam, Princípios filosóficos sobre a matéria e o movimento, Ensaio

sobre a pintura, O sobrinho de Rameau, Tiago, o Fatalista e A Religiosa.

Cerca de trezentos anos depois do seu nascimento, Diderot

tornou-se agora o mais relevante dos filósofos do Iluminismo. Ter-se abstido de

publicar (ou de se revelar como seu autor) as suas ideias mais avançadas durante

o seu período de vida não foi simplesmente uma questão de evitar a perseguição;

escolheu intencionalmente abdicar de uma conversa com os seus contemporâneos para

poder estabelecer um diálogo mais frutuoso com as gerações posteriores – em resumo,

conosco. A sua sincera esperança era a de que nós, os compreensivos e esclarecidos

interlocutores do futuro, fôssemos finalmente capazes de ajuizar acerca dos seus

escritos ocultados, escritos que não só questionam as convenções morais, estéticas,

políticas e filosóficas do ancien régime, mas também as nossas.

Esta obra é realmente uma biografia espirituosa do filósofo

profético e compreensivo que, juntamente com Voltaire e Rousseau, ajudou a construir

os fundamentos do mundo moderno. Como diz no final o seu autor, Ao escrever numa era de sistemas poderosos e

sistematização, o pensamento privado de Diderot abriu a filosofia ao irracional,

ao marginal, ao monstruoso, ao sexualmente perverso e a outros pontos de vista não

conformistas. O seu mais importante legado será, talvez, esta cacofonia de vozes

e ideias individuais. Os leitores atuais continuam a ficar espantados com a sua

disponibilidade para fornecer uma plataforma ao impensável e ao incómodo e para

questionar todas as autoridades herdadas e todas as práticas padronizadas – sejam

elas religiosas políticas ou sociais. Como filósofo, Diderot não é um Sócrates nem

um Descartes e também nunca pretendeu sê-lo. No entanto, a sua alegre e obstinada

busca da verdade fez com que seja o mais cativante defensor, no século XVIII, da

arte de pensar livremente.

Concluindo: Diderot foi, com certeza, o autor mais importante

para que hoje o pensamento livre continue a dominar as nossas preocupações com vista

a conseguir uma sociedade melhor, mais justa e mais equilibrada, contribuindo da

melhor forma para a felicidade das pessoas que deve ser o nosso objetivo último.

3 Vitório Káli:

A torrente da palavra de um filósofo que andou por Angola

(…) Fonteségura entrou na loja dos

gravadores com aspecto terrível e nem a gentileza de Marília conseguiu demovê-lo

da sua agressividade. Marília, que atendia ao balcão, chamou o gerente e a história

foi mais uma vez denunciada. O gerente declarou logo à partida que as bobinas se

vendiam seladas e a prova, acrescentou com ar de desafio, era que nunca uma coisa

destas tivera lugar. Ouviu-se novamente a gravação e o resultado foi o mesmo. O

gerente perguntou se não haveria nas proximidades da experiência alguma personagem,

mesmo que estivesse escondida, porque sempre poderia, por muito estranho que isto

surja aos nossos olhos experimentados, ter ficado gravado um conjunto de sons distantes

trazido pelo vento ou por alguma corrente eléctrica do espaço, enfim uma coisa destas

assim. Mas não. Naquele sítio do Cerro das Almas Vagantes apenas se encontravam

Fonteségura e eu. Mais ninguém. O gerente aconselhou que se fizesse nova tentativa

no dia seguinte e no mesmo local e, se possível, à mesma hora. Deu-lhe uma nova

bobina, também selada, olhou-o ainda desconfiado, aquele Fonteségura era mesmo um

tipo esquisito com a mania dos pássaros, Marília abriu-se num sorriso de tipo profissional

pois seria incapaz de meter-se na cama com ele e desta forma regressámos ao nosso

laboratório. Nessa tarde, como de costume, voltámos ao Cerro. Fonteségura assegurou-me

que ninguém estava por aqueles lados, eu deitei igualmente uma olhadela mais adiante,

apenas os pinheiros se perdiam de vista até às margens de sinuosidades do rio Lis,

o céu estava límpido como sempre acontece no verão de Leiria, e tão pouco se conseguia

vislumbrar ao longe algum milhafre solitário na sua faina de escutar os segredos

dos homens. Os pássaros olharam-nos com o seu ancestral interesse (é preciso aqui

dizer que os pássaros nos veem como outros tipos de sinais e que fazem a nossa identificação

pelo modo que andamos ou falamos ou vestimos, tudo isto obedecerá a uma padronagem

típica que os cientistas destes assuntos, Fonteségura inclusive, tratam desde há

longos anos. Se não fosse isso torna-se evidente que o planteio de espantalhos de

braços abertos nada significaria para os nossos bichos. A bem dizer, uma experiência

foi recentemente efetuada por um abstruso conhecedor dos hábitos dos pássaros, o

qual pensou provar que é a posição e a indumentária do espantalho que informam os

pássaros acerca do significado de alerta que se pretende obter em casos específicos,

foi mesmo o caso em que ele se dispôs a ficar durante três dias e duas noites com

os braços abertos e vestido à pedinte português num terreno semeado de centeio,

tendo observado que os pássaros vinham ali espreitá-lo e depois se pisgavam em grande

velocidade) e vigiaram naturalmente os gestos do meu companheiro, julgo que já conheciam

muito bem aqueles aparelhos de coisas redondas a girar como os óculos de lentes

fortes que Fonteségura usava em operações semelhantes e me intrigavam sempre um

pouco enquanto não entendi que, se ele era na realidade um especialista do ouvido,

os sons captados apenas se tornavam inteligíveis quando reconvertidos em imagens

visuais, isto levou-me a pensar muitas vezes naquele velho ditado de Heidegger sobre

a função da visão humana, afinal todos nós descobrimos o mundo com os olhos mesmo

que sejamos cegos, (…)

Entretanto, vale a pena transcrever parte de um seu

depoimento, publicado em 2006:

Meu nome é António

Mesquita Brehm, tenho 78 anos, e escrevo este depoimento como simples cidadão português

e não como Vitório Káli, escritor.

(…)

Em 1962 encontrei-me, pela primeira vez, com Manuel Alegre em Luanda. Sacámos o santo e

a senha da algibeira para nos identificarmos e, a partir daquele breve instante,

metemo-nos numa das maiores aventuras das nossas vidas. Combinámos formar um

único grupo com armas na mão e derrubar o regime de Salazar.

A guerra colonial havia começado tempo antes, centenas de colonos

portugueses tinham sido cruelmente abatidos nas matas do norte de Angola e alguns

milhares de negros sofriam agora perseguições e morte nos musseques de Luanda.

A vergastada emocional paralisou os nervos da população. Mas toda a gente lúcida

sabia que se tornara imperioso estancar aquele martírio inútil dos nossos povos.

Se tomássemos o poder em Luanda e controlássemos Angola,

faríamos um ultimato a Salazar e encetaríamos negociações com os movimentos de libertação

para discutirmos as condições da independência do território protegendo não só os

direitos naturais dos angolanos como ainda de todos os portugueses que ali viviam.

Foi então, às vésperas do golpe militar, que um oficial nosso compatriota

nos traiu (ele e alguns mais) e nos denunciou à PIDE acusando-nos de estarmos a vender

Angola às forças de Satanás. Toda a cabeça do grupo revolucionário foi presa

e encurralada na Prisão de São Paulo de Luanda. Nas celas pegadas às do Luandino

Vieira, do António Jacinto e do António Cardoso, cujos nomes ficaram bem gravados

na literatura angolana.

Nascido em Lisboa em 29 de Junho de 1927, filho de Johann

Baptiste Brehm, descendente de uma família alemã originária da Baviera, e de Maria

Emília Pereira da Silva Bourbon de Mesquita, Vitório Káli é pseudónimo de António

Óskar Pereira da Silva Mesquita Brehm, que assinou normalmente com apenas António

Mesquita Brehm, outras vezes como Mesquta-Brehm, tendo usado também os pseudónimos

de José Luís Conrado e de Elizar Fontenarva.

Licenciado pela Faculdade de Letras de Lisboa em Ciências

Histórico-Filosóficas. Foi professor do ensino secundário e do ensino universitário.

Tendo iniciado a sua carreira literária em 1943, com

o romance Pólvora e Sangue, editado pela Livraria Avelar Machado, que existiu

na Rua do Poço dos Negros, em Lisboa, Vitório Káli atingiu notoriedade com o romance

Jánika – o livro da noite e do dia, galardoado com o prémio literário Círculo

de Leitores, em 1980, e posteriormente traduzido em várias línguas. Seguiram-se-lhe

Tupáriz e as Sementes do Céu (1988) e Terramoto (1992), que tiveram

várias edições brasileiras, mas o autor parecia já ter deixado de surpreender os

leitores e, apesar de algumas traduções destas obras, os seus livros voltaram a

cair na anonimidade que tinha caracterizado os seus textos das décadas de 1940 e

1950. O romance Terramoto foi definido pelo autor como um romance alquímico,

pois, segundo o próprio, Escrever um romance

ou fazer um poema é penetrar noutras regiões do universo, procurar descobrir as

nossas ligações com o passado, nossas vidas anteriores, o seu significado em relação

às várias mortes que percorremos. Este romance tem naturalmente um enredo que leva

o leitor a contatos do terceiro grau.

O discurso narrativo de Vitório Káli permanece, contudo,

inovador e os seus longos parágrafos, caracterizados por uma forma intencionalmente

torrencial, remetem em parte para algum do discurso de James Joyce (1882-1941) e

para a fluidez quase contínua da oralidade e também do pensamento reflexivo, desprezando

a pontuação tradicional, parecem permitir estabelecer, hoje, um certo paralelismo

estrutural com a iconoclastia discursiva de alguma ficção do seu contemporâneo José

Saramago.

Foi redactor do jornal O Século, de Lisboa, tendo seguido depois para Angola, onde dirigiu

o Colégio Luís António Verney, brincou muito aos teatros e apresentou-se essencialmente

como filósofo, que era a sua principal vocação, especialmente numa tertúlia artística

e cultural no Clube da Terra Nova, em Luanda, de que era o mentor. Nos vários papéis

que se foi atribuindo, além de filósofo, ele foi também romancista, dramaturgo,

empresário de alto coturno e professor, fazendo sobretudo figura de Platão dando

as suas lições aos discípulos à vista das tumbas do Cemitério Novo.

Entre os discípulos podia-se destacar Carlos Pacheco,

pelo comprimento e o afinco ao estudo. Ainda hoje há que apreciar mais o seu lado

de filósofo do que o arremedo de historiador em que se transformou, pois decidiu

misturar demasiado o seu papel de historiador com o de ajustador de contas com o

MPLA.

Conta o jornalista Artur Queiroz que Um dia Herr Brehm escreveu O Papagaio

da Meia-Noite, uma peça revolucionária

nas entrelinhas, que foi apresentada pelo Grupo Experimental do Colégio Verney,

que ele próprio tinha criado, e que defendia, pela calada da noite, a independência

de Angola. Aproveitando a veia teatral ainda escreveu mais um texto retumbante:

Os Balões do Rio Queve. As peças foram impressas nas Indústrias ABC,

que detinha o jornal ABC, durante muitos anos dirigido por Machado Saldanha,

um indefectível republicano. Depois de alguns delírios, decidimos ensaiar O Papagaio da Meia-Noite, cuja edição teve capa de Carlos Fernandes, um

dos expoentes da arte pop portuguesa. Logo nos primeiros dias foi preciso chamar

o César Teixeira, ator e encenador de verdade, que hoje vive na Austrália, para

pôr ordem no palco.

Efectivamente, na década de sessenta, Brehm interessa-se

sobretudo pelo teatro, tendo publicado, como dramaturgo, além da peça acima indicada,

também Zarco, o doido (1970), igualmente levado à cena, em Luanda. Ainda

em 1970 publicou igualmente em Luanda, Gilgamesh e as muralhas d An-Ki, Ressurreição

de Jansen e Cela 4275, pelas Edições Verney. Escreveu ainda Os mitos

enforcados (1962), Os túmulos e a corneta, Teorema jogou cacau,

a que acrescentou o ensaio Logicificação do teatro existencial.

Em 1947, havia publicado em Lisboa, o livro de poemas

Traição, com ilustrações e capa da conhecida pintora Ivone Chinita, e em

1952 sai com Poemas dum ébrio, (História da Física Nuclear ou Problemática dum

Bébé). Em 1962 escreveu uma ficção sobre a guerra colonial, Kambuli – O Despertar

da Consciência, em edição de autor, que fez circular em edição clandestina em

Angola e Portugal e nos corredores da ONU, tendo acabado por ser apreendido pela

PIDE/DGS, e ainda é autor de O Canto do Cisne. Estudo filosófico sobre Patinagem

Artística, inspirado na obra de Saint-Saens, em que se manifestou pela primeira

vez a sua antiga atitude crítica, no campo filosófico. Igualmente com capa

de Ivone Chinita, que ainda fez parte da Tertúlia das Galegas, no Bairro Alto, Mesquita-Brehm

publicou o romance A Grande Sinfonia (1947), em edição da Guimarães Editores.

Trata-se de, como diz o autor, de um livro que exige do leitor um espírito liberto

de todos os preconceitos tanto literários como científicos. Como romance, a ação quase que não existe, salvo

naquilo que se move em pensamento, na própria antevisão dos factos reais. E

o autor não tem dúvidas: Trata-se do primeiro romance de pensamento escrito na nossa

Língua. E não é por acaso que ele lembra que os seus escritos estão em consonância

com a tradição expressa na obra de um seu antepassado célebre, o Brehm do livro

Vida dos Animais.

Vale a pena transcrever das badanas este texto esclarecedor:

Dum temperamento híper-excitado, da linha de um Dostoievski e dum Nietzsche, profundo

psicólogo do fenómeno humano, é ao mesmo tempo um pensador que o dia de amanhã revelará

ao mundo. O seu sistema de Filosofia, sendo nitidamente idealista – é estruturado

sobre bases metafísicas de origem oriental. Proclama a não existência da matéria

e a existência do Além. Considerado sob o ponto de vista social, ele é um dos mais

acérrimos defensores duma unidade europeia – como unidade de Cultura – e daí o seu

violento ataque ao comunismo.

Todas estas suas obras trazem no seu cerne o que eu

chamo a torrente da palavra. Como no Eclesiastes, no princípio era o verbo, e tudo

passa pelo verbo, para o que arranja, um pouco à maneira de Fernando Pessoa, uma

dupla identidade, fazendo-se notar na fala do autor uma tentativa de distanciamento

entre a figura do escritor e do cidadão comum, do homem de carne e osso. A literatura,

no ponto de vista de Káli, confere um status de quase deus ao homem que escreve.

A profissionalização do escritor parece não ser uma preocupação, sendo o registo

do nome na história da literatura o grande reconhecimento desejado por ele: Mas,

como ele próprio diz: Vitório Káli não é propriamente

um pseudónimo porque não me escondo atrás dele para conservar meu próprio anonimato

[…] Vitório é a minha outra dimensão, que apenas contato nos momentos muito especiais

da minha existência, que escuto com veneração, me dá ensinamentos mediúnicos, me

indica novas portas de entrada para outros universos, com a qual viajo para longínquas

regiões desconhecidas e me apresenta a inimagináveis personagens tão reais como

qualquer um de nós, embora revestidos de outra simbologia, de outras geometrias

e outros conteúdos. Somos dois irmãos, duplos do mesmo ser cósmico que está para

além de todos os níveis de conhecimento.

E salienta ainda, Vitório Káli, considerado escritor maldito na sua terra, escreve sobre um universo paranormal, atraente, inquietante,

repleto de surpresas, o abismo no além.

Káli é quem dentro de mim escreve», afirma

ele, esclarecendo que se interessa pela parapsicologia e por fenómenos metafísicos,

e é por isso que, no seu texto, épocas e lugares diferentes, reais ou imaginários,

convivem em harmonia. Brehm, aliás Káli, insistia candidamente no veio da memória

rica em acontecimentos: O meu espírito de

aventura vem de criança. Um dia fugi da quinta dos meus avós e fui viver sozinho

nos pinhais de Leiria. Gostava dos lobisomens, mas o sonho acabou porque meu pai

encontrou-me e trouxe-me de volta.

É com este pseudónimo que publicará em 1988 Tupáriz

e as serpentes do céu, integrando 20 histórias que têm álibis históricos e científicos, compondo um texto enraizado no género fantástico e na experiência dos limites, segundo Maria

de Lourdes Cortês, professora da Faculdade de Letras de Lisboa. O autor buscou elementos

nos gregos e egípcios, no Graal e na Atlântida, no Anel dos Nibelungos e em Nietzsche,

no espiritismo, magnetismo e na telepatia, elementos

aparentemente sobrenaturais, mas afinal tão próximos, para escrever esses textos

em que o mistério irrompe na vida real”, diz

a professora.

Na mesma linha tinha publicado em 1982 o livro Terramoto,

por si definido como um romance alquímico. E justificava: Escrever um romance ou fazer um poema é penetrar noutras regiões do universo,

procurar descobrir as nossas ligações com o passado, nossas vidas anteriores, o

seu significado em relação às várias mortes que percorremos. Este romance tem naturalmente

um enredo que leva o leitor a contatos do terceiro grau, como agora se diz, mas

que penso que traduzem de perto a veracidade dos fatos.

Mas Brehm não se ficará só pela literatura, pois, em

1982, apresentará no Congresso dos Jornalistas Portugueses, a comunicação Ensino

de Comunicação social – a formação dos quadros profissionais nos países africanos

de língua oficial portuguesa, onde expenderá sobretudo filosofia comunicacional.

Como é de salientar, António Mesquita Brehm não podia

ficar desapercebido. O episódio com o escritor António Lobo Antunes é bem paradigmático

disso. Efectivamente, Lobo Antunes não pôde publicar o seu livro com o título original

– O regresso das Caravelas – porque o Mesquita Brehm já o havia registado

em seu benefício na Direção-Geral de Espetáculos e do Direito de Autor, no dia 21

de agosto de 1987, registro que lhe foi deferido a 20 de outubro do mesmo ano. Digno

de nota, que Lobo Antunes já havia anunciado anos antes, publicamente, que o seu

próximo livro – após a publicação de Fado alexandrino – se chamaria O

regresso das Caravelas, conforme o Jornal de Letras também anunciara,

no caderno Em Dia. Mesquita Brehm justificou a atitude tomada ao alegar que o título

lhe havia sido sugerido há catorze anos, numa conversa que teve com Agostinho Neto,

o primeiro presidente de Angola após a independência. Interessante que a versão

do romance para as línguas inglesa (The return

of the Caravels), francesa (Retour des

Caravelles) e alemã (Die Rückkehr der

Karavellen) mantiveram o primeiro título pensado por Lobo Antunes.

Tendo-o conhecido bastante bem, penso poder dizer que

não acredito nesta sua justificação. Sempre tive grande empatia com ele, porque

gosto de tudo o que me cheira a aventura, mas na verdade, se não se pode dizer que

fosse um mentiroso patológico, pode-se dizer que fantasiava bastante. Por exemplo,

durante muito tempo ele apresentou-se como antigo conselheiro do primeiro presidente

angolano Agostinho Neto, o que nunca aconteceu, a não ser que tenha dado a sua opinião

sobre o que se estava a passar. Mas, por outro lado, é verdade que ele teve algumas

tentativas de intervenção na política angolana, razão porque, como disse no início,

esteve preso com o poeta Manuel Alegre, assim como serviu de intermediário para

a entrega de cartas da oposição angolana a Mário Pinto de Andrade, que foi um dos

primeiros presidentes do MPLA. Diga-se ainda que logo após o 25 de Abril, ele chegou

a fundar em Luanda a FRESDA, ou seja Frente Socialista Democrática de Angola, que

teve dois militantes, ele e a sua esposa, Lisette Antas. Devido às suas ligações

políticas, regressa pouco depois a Portugal, tendo ficado a trabalhar na então Direcção

Geral da Comunicação Social, sedeada no Palácio Foz.

A título de curiosidade, assinale-se que a sua mãe,

Maria Luísa Mascarenhas Pereira da Silva e Bourbon, era prima direita de Mousinho

de Albuquerque, que a visitava amiúde no solar da sua Quinta da Várzea, em Gândara

dos Olivais, no concelho da Batalha, a dois passos do centro de Leiria.

Este solar está há muitos anos em ruinas, mas não podia

ser vendido, porque a sua mãe inseriu uma cláusula no testamento deixando-lhe a

quinta, mas reservando o usufruto aos netos, o que criou alguns problemas na gestão

da propriedade.

Enfim, nos vários papéis que se foi atribuindo, além

de filósofo, António Mesquita Brehm foi também romancista, dramaturgo, empresário

de alto coturno e professor, fazendo sobretudo figura de Platão dando lições aos

discípulos. Como acentuo no título, era senhor de uma verbe torrencial, que ultrapassava

todos os escolhos, avançando sempre rumo à aventura da palavra que nele nunca tinha

limites. Foi uma figura de relevo na Luanda dos anos 60 e 70, nesta altura a viver

uma prosperidade que era efeito da guerra de libertação, num ambiente que não passava

de uma ficção. Chegava a ser empolgante!

MANUEL RODRIGUES VAZ (Portugal, 1944). Viveu alguns anos em Angola, onde colaborou nos diários A Província de Angola e Diário de Luanda, além das revistas Noite e Dia, Semana Ilustrada e EF. Após o 25 de Abril fez parte da equipe que reabriu o matutino O Comércio de Luanda, onde esteve até setembro de 1974. Também trabalhou na Emissora Oficial de Angola e na Televisão Popular de Angola, TPA. De volta a Portugal, trabalhou, de 1982 a 2000, no Correio da Manhã, onde manteve vasta colaboração no âmbito cultural, designadamente no sector de divulgação de Artes Plásticas. Publicou o livro O Alvorecer do Cinema (1969), Albino Moura – A Cor do Imaginário (1994), À Roda da Fogueira (1996), João Patrício, Um Poeta em Paço de Arcos (1997), A Simbólica nos Desenhos de Troufa Real (2001), Angola, Estórias Esquecidas (2003), Os Galegos nas Letras Portuguesas (2008), dentre outros.

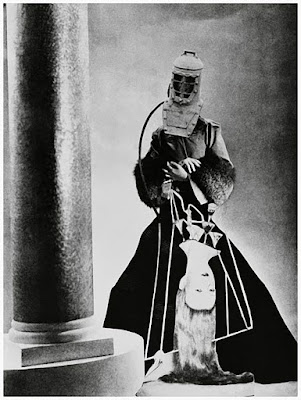

JORGE DE LIMA (Brasil, 1893-1953). Poeta, ensaísta bissexto, artista plástico. Sua obra está ligada à segunda geração do modernismo brasileiro, apresentando traços do surrealismo e símbolos religiosos e pagãos da cultura negra. Misticismo mágico que melhor o situa como um mestiço lírico, e ele próprio um dia diria: O lirismo perdeu a sua liturgia. Esta liturgia era exatamente o que sempre buscou recuperar, tendo se aventurado por diversos modos de composição, do soneto ao poema branco e a poesia épica. Em uma dessas vertentes criativas enveredou pelo recorte fascinante da colagem surrealista, seu grande poema plástico, que o traz à nossa edição como artista convidado.

Agulha Revista de Cultura

CODINOME ABRAXAS # 04 – TRIPLOV (PORTUGAL)

Artista convidado: Jorge de Lima (Brasil, 1893-1953)

Editores:

Floriano Martins | floriano.agulha@gmail.com

Elys Regina Zils | elysre@gmail.com

ARC Edições © 2025

∞ contatos

https://www.instagram.com/agulharevistadecultura/

http://arcagulharevistadecultura.blogspot.com/

FLORIANO MARTINS | floriano.agulha@gmail.com

ELYS REGINA ZILS | elysre@gmail.com

Nenhum comentário:

Postar um comentário