1 Anatomia do ócio, de R. Leontino Filho

Eis a primeira pergunta que faríamos a R. Leontino Filho, a propósito do

seu livro de poemas intitulado Anatomia do ócio: Poesia é sinónimo de ócio?

Poesia implica um tempo privilegiado, o tempo em que

não existe a preocupação nem a pressão do negócio. Implica igualmente, neste livro,

uma maneira lúdica de lidar com o verbo, assinalando eu a mestria com que se lança

a língua portuguesa no campo de jogo. Mestria própria de grandes escritores, a negar

que existam duas ou mais línguas chamadas Português. Não, existe o bom e o mau português,

cá e lá. Não sabendo de antemão que R. Leontino Filho é brasileiro, Anatomia

do ócio passaria por livro de um poeta nascido em Portugal.

E porque o tempo da poesia é sagrado como o do templo,

o da magia, o da comunicação com os deuses e figuras míticas, Leontino Filho comunica

com eles quando escreve os seus poemas. É assim que um dos aspetos mais evidentes

do livro se traduz na ausência de elementos endóticos, brasílicos, esses fundamentos

de uma literatura que a modernidade dos anos 20 – Oswald de Andrade, por exemplo,

com o Manifesto da Poesia Pau-Brasil – apelidou de primitivistas e nacionalistas.

Na nossa modernidade, século XXI, R. Leontino Filho

prefere experimentar, prefere o laboratório, em suma, aquilo que aproxima as letras

das imagens, desenhando na página com os poemas, e aquilo que na poesia é comum

à música, caso mais evidente das repetições e das toadas próprias do romance, poema

narrativo de vínculo popular. E existem ainda os textos que aliam o visual ao oral,

como “Rota”, no qual todos os versos se iniciam por “Há os que”, metade seguindo

com “seguem” e a parte final com a negação. Cito o primeiro e último versos: há os que seguem o amor por luas, e não são felizes//

há os que negam por negar, e minguam, esses

não.

Se bem que os procedimentos referenciais do autor tendam

para uma poesia discreta, secreta, que não se interessa por tornar identificáveis

os acidentes da realidade comum, por vezes o autor fica muito familiar nosso ao

dar conta dos seus afetos, o que nos deixa na presença de belos poemas de amor,

como “Dentro da noite penso em ti”. Este texto finda com uma alusão que nos obriga

a dar atenção ao termo medieval, uma vez

que à aparente simplicidade e pureza destes poemas não é estranha a leitura da lírica

trovadoresca:

Volta e meia

o amor perturba o sono descontente das estrelas

e o luar embaraçado

por tantos murmúrios

arma a provisória tenda da paixão:

O meu olhar de neblina

costurado na memória

tece a infância medieval

do teu corpo.

Faz parte ainda da experimentação o texto elaborado

à maneira barroca, e aí já se trata de “Ofício”, título do poema, de ser um bom

oficial das letras, mais do que negá-lo com o ócio. Neste poema, cujas estrofes

se iniciam todas da mesma maneira, pelo desejo de abraçar, os últimos três versos

começam sempre pela mesma letra:

os braços descrevem a dádiva da carne:

comprimem

suspiros

sopros

soltos

Temos então como referências condutoras da atenção do

leitor as exóticas, aquelas que remetem para o clássico, em especial a cultura greco-latina,

com os seus deuses e heróis, os seus Prometeu e Ulisses, e uma poesia de amor a

que não falta o pranto de despedida de Eneias ao afastar-se Dido, rainha de Cartago:

“Elisa, Elisa!”, lamenta o herói. Rodeada pelo léxico alusivo às civilizações do

Mediterrâneo, à presença dos navios e da viagem, essa Dido/Elyssa surge, sob o nome

de uma possível jovem do nosso tempo:

Na pele de Elisa, se exaurem

Afrodite em necrosada ofensiva contra Erímanto.

Na pele de Elisa se desequilibram

Narciso impassível, Prometeu impertinente, Sísifo

intranquilo.

Fluindo como um navio no Mediterrâneo, carregado com

as preciosidades de uma cultura milenar, mencione-se a propósito um dos últimos

poemas, o belíssimo “Âncora leve”, este livro merece um louvor também ao editor,

Floriano Martins, que aliás assina o prefácio e os grafismos, pela beleza e boa

qualidade da edição.

2 A diversão de

Marco Luchesi

Três livros de Marco Lucchesi para investigar, dois tão parecidos como irmãos

e um terceiro, Hinos matemáticos, tão diverso como habitante de outro planeta:

o Catálogo da biblioteca do Excelentíssimo Senhor Marquês Umbelino Frisão,

etc. partilha com os Rudimentos da língua laputar a índole e a circunstância

de não precisar de ser lido na íntegra. Listas, índices, dicionários, enciclopédias,

gramáticas, a Bíblia, o Alcorão, os catálogos das espécies, das bibliotecas em geral

e da do Excelentíssimo Senhor Marquês Umbelino Frisão em particular, consultam-se,

para aferir algum registo, apurar algum procedimento linguístico, rememorar algum

elemento mais perdido na memória, mas não se leem de fio a pavio como se fossem

romances. Aliás, nenhum dos três livros necessita desse modo de apreensão, apropriado

só para a narrativa, cujos lances exigem atenção a todas as frases e palavras, segundo

a ordem em que o autor os registou, sob pena de perdermos o fio à meada.

Um aparte cumpre, entretanto, deixar quanto à narratividade.

Não se tratando nem de romance, nem de novela, nem de conto, o total dos enunciados

convoca a ideia de contar (a ideia de contar está sempre presente no terceiro livro,

Hinos matemáticos, mas aqui é mais precisamente um contar digital), contar

uma história, e iria até mais longe: uma história do si/self, ou autobiografia.

Se dermos atenção a que os livros incluem notas como

a explicação de que a imagem do dragão é para reduzir às dimensões de um selo, e

que por baixo deve vir o nome da editora, Balur, sem a palavra editora, se repararmos na licença para imprimir,

no colégio que tão relevante poder detém, no colofão, e se nos dispusermos a inquirir

a origem de topónimos, antropónimos e matérias dos livros catalogados, ou se conseguirmos

apreender a etimologia mais profunda dos elementos de composição do glossário laputar,

enfim, nessas circunstâncias, tarefas, descobertas, humilhações e perplexidades,

o leitor vai tecendo uma narrativa, diria que privilegiadora de uma personagem esfumada

atrás da persona do que escreve, o Autor, o que pressupõe que o Autor declina

a responsabilidade da biografia do self na competência exegética do Leitor.

Outra personagem, interlocutor paralelo, trazida quiçá

do cinema que nos deu a ver o Homem Invisível, é então o leitor. Enquanto tece a

narrativa, o leitor vai aprendendo muito, pois não é qualquer escritor que dispõe

da bagagem técnica, literária e filosófica que estas obras patenteiam. O Leitor

imagina um Autor completamente enfastiado, após horas de compilação de notas de

leitura numa biblioteca de ficheiros manuais, visitada à noite por morcegos para

se empanturrarem com as traças, a parodiar noutra obra todas as chatezas próprias

de uma tese de doutoramento. Por detrás dela ri o sábio, o filósofo de antigamente, o que prescrevia sangrias aos doentes,

curava do horto botânico e às escondidas produzia a pedra filosofal no atanor com

o orvalho colhido em maio, na meia-noite do plenilúnio. Por conseguinte, a estrutura

narrativa existe, virtualmente, em suspensão, dependendo, já não do autor, sim do

temperamento do leitor. Além desta, existe a biografia de Umbelino Frisão, cujo

perfil transparece do que escreveu e outros escreveram sobre ele, fator de criação

de uma personagem cuja principal característica é a de se empanturrar com livros,

como Gargântua e Pantagruel se empanturravam

com comida e vinho e o autor certamente se empanturrou à maneira do bibliotecário

organizador destas páginas, dele e minhas.

A terceira obra de Marco Lucchesi, Hinos matemáticos,

em comum com as aludidas mostra apenas a dispensa de leitura ordenada do princípio

para o fim e de todos os seus componentes. Quanto ao mais, é muito distinto, nos

sentidos vários do termo, que englobam também a superior educação e superioridade

dos graus académicos obtidos. É distinto pela elegância, subtileza, depuração alquímica

dos elementos em cadinho e decantados, por isso diverso pela purificação, que é

sempre um subir de degrau em degrau, até aos altos graus. Não esquecendo a originalidade

própria de um livro de poemas dedicado à matemática, bem sabendo nós que os hinos

são mais comumente dedicados às Lauras, Eurídices, Beatrizes e Virgens Marias. Não

esquecendo igualmente que, salvo raras exceções concretistas, experimentais e coevas,

os poetas, sobretudo românticos, mas também surrealistas, habituados à falta de

razão das emoções e pulsões libidinais, apreciam a escrita tão espontânea quanto

jorra da nascente, sendo de todo avessos à necessidade de correções e à ideia de

escrever versos com a precisão matemática de uma balança eletrónica, melhor dizendo,

de máquina dotada de inteligência artificial, aliás utilizada para os melhores efeitos

poéticos desde há décadas, não parecendo entretanto que Marco Lucchesi pertença

a esta comunidade científica e artística. De acordo com as suas declarações aos

meios de comunicação, ele ama tanto a Matemática quanto a Filosofia e a Literatura,

e para escrever poesia matemática não precisa de recorrer a robôs. Assim fica inscrito,

de resto, no poema “Indeciso”, em que manifesta um, para nós, falso dilema:

studio la matemática

o lascio le donne?

No poema imediatamente anterior, “Nascita di Venere”,

fica de resto muito claro que o hino não tem por alvo Botticelli nem a sequência

de Fibonacci, sim um representante de le donne, o que prova a nossa hipótese

de trabalho de que o autor sabe como hibridar materiais conspícuos pela sua diversão,

a exemplo de tradição e modernidade, línguas e glossolalias, símbolos e carateres

gráficos, Vénus e Mathesis:

Tua nudez em raios de incisiva luz

em sonhos decomposta

números figuras

Nas úmidas meninas dos teus olhos

ó Aᶲrodite

eu pouso meu ardor

Corpo sem véu

espuma

Assombro negação

Os desenhos

do matemático

e do poeta devem

ser belos

Flores

Teoremas

desmaiam

em súbitos

jardins

sob crepúsculos

fugazes

A beleza é a primeira prova

da matemática

Vejamos agora o que se passa com a diversão, e especificamente

com a diversão académica, própria dos habitantes das instituições universitárias,

que se exprime nas tunas, nas serenatas, nas queimas de fitas, nos livros de autoria

coletiva, nas partidas e nas praxes, praxes que hoje tendem para uma estupidez que

já tem descambado em morte, e mais valia desaparecerem na vetustez de livros como

o sempre por mim lembrado Palito Métrico, cujo título pode não ser bem este,

mas refere essa praxe inocente e altamente educativa em matemática, a de medir a

ponte sobre o Mondego com um palito. O título, decerto mais longo, como convém ao

trabalho académico, é a muito aproximada referência a uma obra das mais famosas,

produzida por um coletivo de estudantes da Universidade de Coimbra, na sequência

dos anos, estudantes originariamente frades, pois que eles é que sabiam latim, e

mais curricularmente o latim macarrónico no qual se redigem as páginas da exemplar

monografia, e porque eram frades, no dealbar dos tempos estudiosos, os que frequentavam

as escolas catedralícias depois erigidas à categoria de universidades.

Não chega o meu latim ao ponto de avaliar o de Marco

Lucchesi, mas não espantaria que um admirador de autores tão humanistas como Rabelais

e, como este, cultor de línguas francas e sub-reptícias, sob o manto diáfano da

greco-latinidade e demais poliglotismo, não tivesse produzido a maior algaravia

linguística e bibliográfica da modernidade.

Se Marco Lucchesi não leu o Palito Métrico, devia

ter lido, se bem que há de ter devorado muita obra fradesca afim, enquanto preparava

na biblioteca da Universidade de Coimbra algum trabalho académico da maior responsabilidade.

Nesse ínterim, não é difícil imaginá-lo, como a qualquer outro erudito entediado,

a copiar e simultaneamente a estropiar as fichas manuais religiosamente conservadas

e outras diabolicamente extraviadas das correlativas gavetas de boas madeiras, trazidas

dos longes ultramarinos, pau-brasil e pau santo, quem sabe? Estropiar é boa forma

de aprender, eu decerto não deliro se recordar que um dos trabalhos de casa encomendados

no meu tempo pelo professor Jacinto do Prado Coelho foi precisamente o de recriar

por diversas palavras, por consequência para fins de diversão, certo número de títulos

da ficção portuguesa, à maneira do Humor de Perdição de Herman José (humorista

português), variante do Amor de Perdição de Camilo Castelo Branco (português

também, mas ficcionista). A paródia que o exercício implica constitui os alicerces

de obras das mais notáveis de todas as literaturas, haja em vista Umberto Eco e

Jorge Luis Borges, inventores de livros falsos e bibliotecas imaginárias, mas haja

sobretudo em vista o autor do Catálogo da biblioteca do Excelentíssimo Senhor

Marquês Umbelino Frisão etc., Lúcio Marchesi, aliás Marco Lucchesi.

Apuleio, com o seu burro de ouro, representa talvez

o mais antigo autor na ordem da diversão cuja tendência se patenteia na obra de

Marco Lucchesi. Diversas marcas das patas e outras partes anatómicas da asinina

cavalgadura impressionam as sensíveis folhas dos livros de Lucchesi, a mais importante

delas, mais do que o logos asinino e a

licença para imprimir, apesar de tudo, será porventura o nome de ambos, pois em

ambos inquieta o mesmo nome luciferino: Lúcio Apuleio e Lúcio Marchesi.

É, no entanto, com François Rabelais que mais me agrada

comentar o memorial da diversão, tanto mais que ele figura, com a biblioteca imaginária

de Saint Victor, na matriz do Catálogo da biblioteca do Excelentíssimo Senhor

Marquês Umbelino Frisão etc., e decerto noutros pontos da viagem empreendida

pelo autor brasileiro nos diversos pisos do edifício cultural europeu, até europeizar

a ponto de se lhe poder atribuir em génio cultural essa característica. François

Rabelais, que deve ter estudado na escola catedralícia de Notre Dame que veio depois

a chamar-se Sorbonne, autor de monumental obra que extravasa de um Gargântua

e de um Pantagruel que tantos avaliam como excelente manual de cozinha, e

aos livros excede ainda em ditos de eterna filosofia como O hábito não faz o monge e O fruto

proibido é o mais apetecido, em comum com Marco Lucchesi/Lúcio Marchesi, além

da veia do riso e do excesso, da biblioteca imaginária e do imaginário da biblioteca,

comunga ainda o gosto pelo anagramático alterego a que usualmente se chama pseudônimo. Sob a ameaça da censura da Sorbonne,

Rabelais escreveu sob anagrama do seu próprio nome, Alcofrybas Nasier. Tal não evitou

que Pantagruel passasse ao rol dos livros obscenos e censurados, o que na

verdade é uma honra, tantos anos passados. De facto, em 1564, o Index librorum

prohibitorum, promulgado pelo Papa, classificou as obras de Rabelais como heréticas,

talvez por às receitas de cozinha ter preferido as da sempre louvável Alquimia.

E neste passo cumpre referir que, sendo Marco Lucchesi

um autor de equivalentes excessos e transgressões, estes não se manifestam de igual

forma, porque desnecessário nos nossos tempos, creio bem. O acervo de vocábulos

iconoclastas esvaziou-se de paixões, pelo menos em Portugal, quando jovens quase

adolescentes empreendem programas televisivos sobre a sua vida mais sexual do que

amorosa, para tanto usando o vocabulário que a Sorbonne rotulou de obscenidade em

autores como Rabelais. Passados ao uso corrente, e o fenómeno deve ser global e

não apenas português, os termos esvaíram-se de poder de faísca e escândalo, daí

por certo a razão de não figurarem nas obras de Umbelino Frisão, Lúcio Marchesi

nem de Marco Lucchesi. Em todo o caso, como já referi, o temperamento do escritor

brasileiro é demasiado requintado para se comprazer em grands mots; ele tende

para a estilização, para a beleza depurada patente na jardineira poesia dos Hinos

matemáticos. No entanto, de forma residual, dir-se-ia, figuram vestígios do

léxico fescenino aqui e ali, a exemplo da expressão Rudimentos da língua laputar,

a menos, claro, que seja pecado de pensamento da minha parte ler na língua dos habitantes

de Laputa algum atrevimento.

A ilha de Laputa, pátria dos falantes da língua laputar,

é a erroneamente identificada por Gulliver como Lilliput. O pequeno gigante deve

ter usado um mapa falso, costume aliás dos navegadores, para afundarem a concorrência,

ou estaria delida a caligrafia, porém a sílaba final, put, identifica ambas inequivocamente como a mesma e só uma. De resto,

se dúvida houvesse, nada como recorrer a Alfred Jarry para ter a certeza. Se atentarmos

no frontispício dos Rudimentos da língua laputar, verificamos que constituem

uma proposta patafísica que nos dispensa de chamar Ubu à colação:

Bazati dir Harstä Laputar

Rudimentos da Língua Laputar

Binodanä Patarfișä

Proposta Patafísica

A língua laputar é muito curiosa, porque, tal como Marco

Lucchesi o declara, é adâmica; de resto, é adâmico também o jardim dos Hinos

matemáticos. Significando isto que no implícito Paraíso viveram felizes Adão

e Eva, antes da expulsão devida ao pecado que Rabelais justificou com o seu famoso

aforismo, O fruto proibido é sempre o mais apetecido, razão suficiente para

a obra ter sido considerada herética. Esta circunstância edénica, adicionada a vários

pormenores significativos dos Rudimentos e outras obras do autor brasileiro,

aproximam-no não só da cultura europeia em geral como da lusitana em particular.

Basta dizer que o principal veio da Filosofia Portuguesa é o saudosismo, e que a

saudade, projetada no futuro de eternidade pelo desejo do Desejado/El-rei D. Sebastião,

essa é saudade dos tempos felizes em que Adão e Eva viveram no jardim do Paraíso.

Saudosismo é então o desejo de encontrar além da morte o mesmo Paraíso que existiu

na Criação. Lembremos que está em causa um caso particular, especificamente lusitano

de messianismo, o que não é estranho aos estudos aprofundados que levaram Umbelino

Frisão a publicar obras como A morte do sebastianismo, publicada em 1972

em New York, pela casa Theodor Books, e do anterior ensaio dedicado a essa figura

que tantos confundiram com o Messias, “Inimigos de Salazar”, de 1948, dado à luz

em Moscovo, nas famosas edições Mir.

Seja por vontade de paródia seja por partilha de ideais,

o sebastianismo implícito nesse desejo de Regresso ao Paraíso, para atalhar

caminho com o título com que Teixeira de Pascoaes explica do que é a saudade que

dá fundamentos à cabalística Filosofia Portuguesa, acrescido de um logos espermático

que a mim remeteria diretamente para a obra de um dos seus legitimadores, António

Telmo, sem esquecer o lamento tão camoniano de Marco Lucchesi, quanto ao aprofundamento

da língua laputar: Teria sido oportuno um

acurado estudo etimológico, mas a tanto não chegaram meu engenho e arte, tudo

isto nos leva a considerar repleta de portuguesia a linguagem, a cultura e até a

disposição de espírito do autor, ao conceber obras de tão alta valia e empatia com

os lusos ancestros.

Um assunto de relevo deve anotar-se ainda, por revelar

que a evolução também se manifesta na cultura e nas exigências académicas: se Pantagruel,

da biblioteca de Saint Victor, só coligiu títulos, o que lhe valeria classificação

negativa, Lúcio Marchesi procede de maneira a atingir o máximo na escala de valores,

20 em 20, já que a sua técnica de listar bibliografia é perfeita na complexidade

de elementos a recolher: autor, título, editor, local de edição, número de páginas,

ilustrações e data. Acrescem outros pormenores, claro, tratando-se de iconografia,

pois é necessário distinguir entre aquarela e óleo, ou entre xilogravura e litografia.

Sendo poliglota a biblioteca de Umbelino Frisão, Lúcio Marchesi, compilador, também

denota superior conhecimento das variadas línguas em que foram escritas as obras,

poucas gralhas havendo a registar. Neste campo sensível das gralhas, sabendo-se

que são aves palradoras e bisbilhoteiras, é necessária detença para apontar uma

falta a Marco Lucchesi: a de errata. A errata é fundamental nas obras escritas sob

censura inquisitorial, e não será ociosa a referência ao facto de o Catálogo

ter obtido superior licença para ser impresso, transcrevamos:

Nihil Obstat

Imprimi Potest

Fid. Cav. Hig.

V.Q.L. Dati

Aureum Asinorum

Collegium

A errata é tão fundamental que penso residir nela o

ninho da Língua das Aves, em que também nidificam os Rudimentos da língua laputar.

Obra em que Marco Lucchesi, se não bebeu, podia ter bebido, é a Ennoea, de

Anselmo Caetano Munho’s de Avreu Gusmão e Castello Branco, cuja errata começa logo

com o título, que saiu Ennoea em vez do alegadamente pretendido Ennea.

Melhor será transcrever na íntegra o título que, apesar da errata (não anexa,

sim impressa com a obra a que pertence), nunca foi corrigido, nem pelo autor, quando

reparou na gralha, nem em edições póstumas: Ennoea ou Aplicação do Entendimento

sobre a Pedra Filosofal. A errata, nesta obra, é parte intrínseca da Ennoea,

tão extensa e aparatosa que mais parece outro livro, aquele que, a ter sido exposto,

talvez não tivesse recebido o Nihil Obstat. É hipótese minha que, em tempos

de censura prévia e de Inquisição, os autores se socorrem de línguas laputares,

diplomáticas, verdes ou das gralhas, para passarem para o leitor o que têm a dizer,

e outra técnica de despiste para o efeito é a errata.

Convenhamos que um autor como Marco Lucchesi, contemporâneo

nosso, com quase total liberdade de expressão, não precisa de se acautelar com censuras,

a não ser as de autores como aquele que agora escreve, pois nada mais é o crítico

atual do que o antigo censor. Era hábito dos poetas árcades, v.g., submeterem os

seus versos à censura dos colegas, como

eles próprios declaravam.

Se Rabelais se abrigou sob o anagrama de Alcofrybas

Nasier, Marco Lucchesi abriga-se sob o de Lúcio Marchesi na sua já reiteradamente

referida obra, Catálogo da biblioteca do Excelentíssimo Senhor Marquês Umbelino

etc.

A modernidade, sem a qual não sobreviveríamos nesta

faina de escrever, musiquiar, dançar ou pintar, cavou um fosso entre obra de arte

e público, ao eliminar a diversão. O entretenimento não desapareceu da nossa vida,

mas alojou-se, em maior abundância, noutros meios que a modernidade também pôs à

nossa disposição para veículos de arte, tornados domésticos no correr dos tempos.

Hoje são individuais além de domésticos ou familiares: rádio, televisão, Internet.

A diversão, dita entertainment pelos grandes produtores e difusores de audiovisuais,

não só passou a ter assento maioritário na mídia, como se diz na língua laputar,

se não erro muito, como se transmudou em indústria com o sequente comércio, tão

para todos em todo o mundo que se chama global.

Então, nos dias que correm, o riso é um produto entre mil para consumo, já não público,

antes largamente privado, uma vez que cada habitante do mundo tem o seu televisor,

o seu laptop, o seu high phone, entre uma dezena de outros artefactos

para o efeito em difusão nas feiras tecnológicas, a sair das fábricas e em congeminação.

Em suma: salvo raras exceções, como o Catálogo da biblioteca do Excelentíssimo

Senhor Marquês Umbelino Frisão etc., e os Rudimentos da língua laputar,

de Marco Lucchesi, a diversão migrou para os géneros próprios dos meios de comunicação

de massa. A arte culta, desprovida desses poros do bom humor, tornou-se demasiado

circunspecta e por vezes ridiculamente pomposa. Uma seca!, diria Eça de Queirós, um romancista português. Mérito grande

de Marco Lucchesi foi o de ter recriado excelente literatura paródica, parte dela

protagonizada por Umbelino Frisão, esse grande homem de quem Mário Soares referiu,

no elogio fúnebre, junto à sepultura no Mosteiro dos Jerónimos: Umbelino, Camões e Fernando Pessoa formam a sublime

trindade portuguesa. Descanse agora em paz, o mestre das nações.

Umbelino Frisão foi o último dos filósofos naturais,

toda a vida tendo votado à filosofia da litosfera, de Urânia e de outros acidentes

da crusta celeste. Esta personagem suporta quase sozinha uma narrativa indireta,

a tecer pelo leitor, e que por isso é razoavelmente aberta: não se trata da obra

aberta, se bem que fique patente em tudo o nosso mestre Umberto Eco, sim de personagem

aberta, a criar pelo leitor. Umbelino Frisão, que não enche tanto o estômago como

Pantagruel e Gargântua, mas que enche mais o espírito com palavras do que eles a

barriga com vinho e javali no espeto, tem costela de filósofo natural, esse proto-cientista que, como Rabelais, foi simultaneamente

médico, padre, escritor, e o que o médico

subentende: botânico, para com as plantas criar as suas poções mágicas e mezinhas.

Nascido em Coimbra a 6 de abril de 1931, Umbelino Frisão é um Pantagruel mental,

que logo aos dois anos de idade começa a estudar na Universidade, e o quê? Pois,

ele estuda, entre 1932 e 1941, ontologia com o professor Ernst Luwer, lógica formal

com o doutor Czeslaw Wysziynski, física quântica, e geologia comparada com o professor

James Hutton. Em 1945, com catorze anos, já sabia tudo da filosofia hídrica e publicara

o primeiro tomo da Filosofia da litosfera. Nos dois tomos desta hercúlea

obra repousa a sua maior coroa de glória.

Recentemente, Felipe Verdi lançou em dois volumes A

presença da música na obra de Umbelino e Anastássia Filipovna coordena um projeto

de livro, Água mole em pedra dura: diálogos entre Goethe e Frisão. A última

obra sobre o nosso excelso Umbelino, que aprovo e louvo, como das joias mais raras

da literatura paródica dos nossos tempos, já o sabemos, foi publicada em 2017, e

intitula-se, finalmente em citação integral, Catálogo da biblioteca do Excelentíssimo

Senhor Marquês Umbelino Frisão Doctor in Utroque Jure Sátrapa do Larapistão Grão-Mestre

dos Incunábulos Imateriais Pontífice da Imaculada Ordem das Traças Intérprete da

Filosofia Urânia Judiciosamente Compilado pelo Doutor Lúcio Marchesi, e exibe

a autoria de Marco Lucchesi.

3 Gledson Sousa

e a magia

Só quero sair

Desse país [e ir para…]

Algum lugar

Que não se envergonhe da beleza.

GLEDSON SOUSA

Gledson

Sousa partilha, com Claudio Willer e tantos outros poetas, brasileiros e de outras

partes do mundo, uma vocação para o que a vida apresenta além da realidade factual.

O título do livro, A mimésis mágica, já por si é eloquente, uma vez que traz

à baila um tema complexo, em debate em vários setores, desde o religioso ao filosófico,

desde o artístico ao antropológico. Na realidade, o centro dinamizador do livro

são as tribos índias, mas em torno perfila-se uma multiplicidade de cultos e ritos

de outras gentes e de outras partes do mundo. A imitação pode ser um ato de magia,

e na arte, diz Georg Lukács, o princípio antropomorfizador, próprio da formação

artística, é precisamente o que tem de comum a arte e a magia. Mas pode verificar-se

o contrário, que é magia também: o ser humano é que se transforma em animal e, por

isso, nos ritos indígenas, os bailarinos revestem-se de indumentária alusiva ao

animal protetor, sendo comum, nas várias partes do mundo, a máscara com cornos,

a invocar o touro ou o boi. Porém a magia não se esgota no zoomorfismo, também arrasta

até si a vegetação e a mineralogia, num todo natural em que o ser humano comunga

e no qual se confunde.

Verdade se diga, entretanto, que a mimese mágica não

precisa de ser exercida sobre algo exterior à poesia. Será que Gledson acredita

que a poesia é mimese, cópia do mundo mágico, tal como outros pensaram ou propuseram

que a arte fosse imitação do real? Creio que o poeta pretende com o título, que

é uma síntese de arte poética, imitar algo que lhe aconteceu interiormente. Um estado

de alma, uma fenda no ser que abriu para um universo inesperado, em resultado de

experiências com uma poção mágica oriunda das tribos índias. Tornou-se um xamã depois

disso, e o fogo, um fogo real e um fogo metafórico, atingiu em cheio o poeta.

Claudio Willer escreve, em prefácio, que este e outros

livros de Gledson Sousa “permitem situá-lo como representante do melhor da poesia

contemporânea brasileira, condição ainda insuficientemente notória por sua discrição,

sua característica de não ser um perseguidor de glórias”. Concordo em absoluto.

Basta ver que a pesquisa no Google poucos resultados apresenta, além dos textos

com que Gledson Sousa tem honrado o Triplov.

Em “Kalíngua” não encontramos só miscigenação de deuses

e culturas, a língua é sinal que aponta igualmente a mistura de idiomas. Mais evidente

para nós, o espanhol, aqui e ali a semear o poema com uma cola, um caliente, uma culebra e, muito menos evidente, o sânscrito

yoni: Tua coxas têm / A cor dos nenúfares

/Tua yoni a claridade /Que se esconde atrás de um buraco negro […]. De notar

o erotismo que trespassa os versos, nem sempre ato de prazer, por vezes a referência

ao sexo vem em defesa das vítimas absolutamente contemporâneas, já que o Brasil

é o país onde mais se mata por questões de diferença sexual, sobretudo transexuais.

Na página 70, quase no final do poema, lemos um segmento que toca precisamente na

questão e prognostica um futuro de liberdade sexual e até de sexos mistos:

[…]

Da serpente em seu ovo de vidro

Das crianças que emergem

Do ventre da terra

Depois de resistirem a toda treva

Das sagas que os poetas recomeçam

A trama de luz que engendra

O que os bardos cantam

Novos barcos cruzarão mares leitosos

Em cima, em baixo

Mulheres e homens criarão asas

Terão suaves línguas bífidas

Amarão sem medo

Cada centímetro de pele, cada gesto

Haverá sexos mistos, novas formas

De o humano expressar sua essência

Andróginos, hermafroditas

Homens-planta

Mulheres-hematitas

Anjos de três sexos

Daemons sem sexo algum […]

O poema “Kalíngua” é belíssimo, reclama leitura

integral, a cada verso deparamos ora com metáforas vibrantes ora com ideias de entontecer,

porém só transcrevemos dele a abertura:

KALÍNGUA

Há uma ira derviche na dança da lua

Que de costas ao sol mastiga crânios, bêbada

Pisoteando túmulos, excrementos

Ela mistura os elementos, dissolve as forças

Fraca e forte, traz o abismo ao palco

Julgamento da flácida mentira que envolve

As armas, os barões, os banqueiros

Segura a foice, corta entre os dentes

A carne podre dos presidentes, pastores, homens santos

Que com uma mão afagam, com a outra estrupam

O verbo, o sagrado, o feminino

[…]

Agrada ao português a mistura de Os Lusíadas

com o poema brasileiro, com ela volto ao café Cristallo, em São Paulo, para retomar

o fio da conversa com o Gledson, que começou pela magia, por uma poção alucinogénea

manipulada pelos índios, chamada Daime ou Ayahuasca, tomada por ele. Leio, na Internet,

no site do Hospital Santa Mônica que

O chá de ayahuasca, também conhecido como Santo Daime,

é uma bebida feita a partir da infusão de duas plantas amazônicas: o cipó-jagube

e o arbusto-chacrona. A palavra ayahuasca tem origem indígena e pode ser traduzida

como vinho dos mortos. O chá é utilizado há milênios por índios da América

do Sul em rituais de extrema religiosidade, e somente no século passado surgiram

seitas não indígenas que fazem o uso da bebida. Atualmente, cultos religiosos como

o Santo Daime, Céu de Maria, Porta do Sol e União do Vegetal têm o consumo da bebida

como ritual – hábito que é permitido no Brasil pelo Conselho Nacional de Políticas

Sobre Droga (CONAD).

Gledson Sousa abre as portas à cultura indígena, experimentou

a poção mágica, que lhe permitiu, na minha opinião, intensificar o seu próprio fogo

interior, a sua inspiração poética, factos transferidos para os poemas. O livro

revela simpatia pelas culturas indígenas e movimentos indigenistas, o que aliás

fica patente na dedicatória de um poema a Betty Mindlin, responsável pela obra coletiva

Couro dos espíritos – Namoro, pajés e cura

entre os índios Gavião-Ikolen de Rondônia, que a divulgação da editora informa

ser um mergulho no xamanismo e em outras tradições

de um povo indígena brasileiro, meio século depois do primeiro contacto. Quanto

ao couro dos espíritos que dá título ao livro, remete para a dança e música dos

rituais indígenas. No final do artigo, partilho um vídeo que nos permite conhecer

um pouco deles. Transcrevo o poema “Couro dos Espíritos” na íntegra, se bem que

outros sejam mais expansivos, caso do fabuloso hino a Kali, “Kalíngua”, de que já

vimos fragmentos. O poema deixa entender que Gledson opera uma fusão de culturas

mágicas, orientais e dos índios da América do Sul, e não exclusivamente brasílicos.

Deparamos, por exemplo, com Milarepa, mágico, poeta e mestre do budismo tibetano

do século XII, santo dos mais venerados. De notar a mimese mágica na transmutação

do sujeito poético em pedra, em pétala, em espaço, em orquídea etc., o inverso do

princípio da magia invocado por Lukás, que seria o de antropomorfizar, o de tornar

humano o espaço, a orquídea, a pedra etc.

COURO DOS ESPÍRITOS –

APRENDIZAGEM

Para Bete Mindlin

Me imagino pedra

Na verdade

Trago o sol nas mãos

Amparo por um segundo

A bola de fogo

Antes de ser pétala

Sou espaço

Depois

Orquídea num vaso

Dançando em silêncio

A luz

A meta é ser onça

Lontra ou puma, tanto

Onda quanto semente

Não há forma

Nada que limite

Já dizia Milarepa percutindo o vazio

Atravessando a rocha

Como um grão de poeira

Cruza o vento

Em linha reta

O que permanece é o que persiste

Mantra interior

Cantando em tramas paralelas

Do universo

Couro dos espíritos.

MARIA ESTELA GUEDES (Portugal, 1947). Poeta, dramaturga, editora e ensaísta. Licenciada em Literatura pela Faculdade de Letras da Universidade de Lisboa em 1978. Membro da Associação Internacional de Críticos Literários (AICL), da Associação Portuguesa de Escritores (APE), da Sociedade Portuguesa de Autores (SPA), do Centro Interdisciplinar da Universidade de Lisboa, do Instituto S. Tomás de Aquino (ISTA), da Associação 25 de Abril, das Comissões Interinstitucionais da Academia Lusófona Luís de Camões e do Instituto Fernando Pessoa – Língua Portuguesa e Culturas Lusófonas. Nessa qualidade vem integrando as Comissões de Honra de diversos congressos. Investigadora no Centro Interdisciplinar de Ciência, Tecnologia e Sociedade da Universidade de Lisboa (CICTSUL), tendo co-organizado cinco edições do colóquio internacional “Discursos e Práticas Alquímicas” e os dois primeiros volumes das respectivas atas. Foi Assessora Principal da bibliotecária no Museu Bocage Museu Nacional de História Natural e da Ciência, Lisboa. É igualmente diretora da página web Triplov.

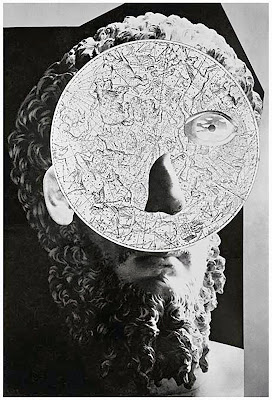

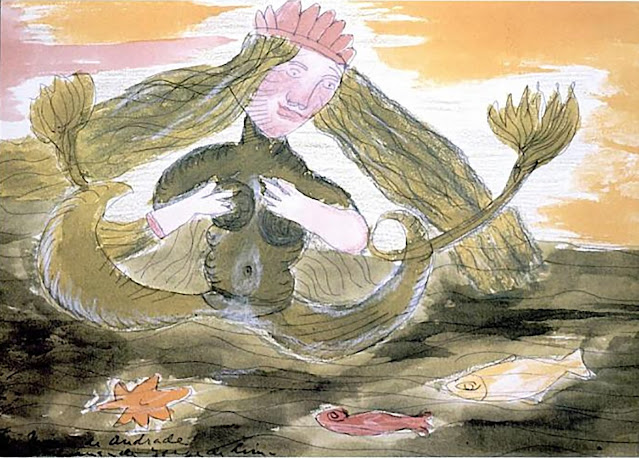

JORGE DE LIMA (Brasil, 1893-1953). Poeta, ensaísta bissexto, artista plástico. Sua obra está ligada à segunda geração do modernismo brasileiro, apresentando traços do surrealismo e símbolos religiosos e pagãos da cultura negra. Misticismo mágico que melhor o situa como um mestiço lírico, e ele próprio um dia diria: O lirismo perdeu a sua liturgia. Esta liturgia era exatamente o que sempre buscou recuperar, tendo se aventurado por diversos modos de composição, do soneto ao poema branco e a poesia épica. Em uma dessas vertentes criativas enveredou pelo recorte fascinante da colagem surrealista, seu grande poema plástico, que o traz à nossa edição como artista convidado.

Agulha Revista de Cultura

CODINOME ABRAXAS # 04 – TRIPLOV (PORTUGAL)

Artista convidado: Jorge de Lima (Brasil, 1893-1953)

Editores:

Floriano Martins | floriano.agulha@gmail.com

Elys Regina Zils | elysre@gmail.com

ARC Edições © 2025

∞ contatos

https://www.instagram.com/agulharevistadecultura/

http://arcagulharevistadecultura.blogspot.com/

FLORIANO MARTINS | floriano.agulha@gmail.com

ELYS REGINA ZILS | elysre@gmail.com

Nenhum comentário:

Postar um comentário