Mas será isto possível?

Será mesmo efetiva, por maioria de razão se com ele convivemos durante décadas,

se lhe conhecemos muitos dos mitos e dos quotidianos em que se envolveu ou se deixou

envolver, dos sonhos que lhe permeiam o espírito, daquilo que viu e que o suscita

para que se permita escrever e pintar sem desdouro e sem desfalecimento? Se o estimamos,

se vemos nele um companheiro de jornada, um confrade na rota que é própria de quem

vive, que é única, mas também nos seduziu?

Pode, pelo menos,

tentar-se. Efetuar essa distanciação que é como uma boa regra vital, que é assim

como que um olhar lançado na direção de algo que já vimos, mas não esgotámos, como

acontece nos grandes passeios que não planeamos ao pormenor mas que ficam em nós

para sempre tal qual as memórias de ritmos imarcescíveis.

E, afinal, não

pode esquecer-se que há no artista, como em qualquer outra pessoa, sempre uma parte

velada, uma espécie de continente desconhecido que nunca chegaremos a descriptar

perfeitamente.

Perene regra que deverá ser observada, mesmo escutada

quando iniciamos uma demanda. Para além dos horizontes, em pleno território da escrita

e da pintura que doravante não nos será alheia.

Mesmo estando em Lisboa, no continente divisado seja

em Loulé, Caminha ou Alpalhão, ou no Norte onde ele agora vive, há qualquer coisa

na poesia de Cruzeiro Seixas – incomplacente, inventiva e com um perceptível halo

de mistério (não de exotismo!) – que me comunica um cheiro, um sabor, uma ambiência

que me faz sentir a presença da África onde residiu e viveu durante anos que, se

foram decerto de encantamento, também foram de inquietação e mesmo de amargura devido

a condições muito próprias.

E, com efeito, Cruzeiro Seixas põe em equação, diria

em confrontação, figuras originárias – mitológicas umas, intensamente realistas

ou fazendo parte dum imaginário retintamente europeu outras – do continente lugar

de partida como lhe chamava G. A. Henty e onde cristalizaram muitos ritmos que

depois se iriam difundir, mercê dos fados da História, pelas terras de Mashona,

ou de Chiqwelembo, de Shaka ou de Barotse… Ou dos plainos desérticos de Namanga.

Ou seja: por todos os locais onde se cimentou a imagem

que, com alguma dose de magoada ironia, Aimé Césaire, Frantz Fanon ou Fred Blanchod

qualificaram de negritude greco-latina.

O apelo da terra, europeia ou africana, é, contudo,

certificado pelo apelo da escrita: dono de uma límpida erudição a que prefiro chamar

conhecimento, cultura viva e profundamente humanizada, Artur do Cruzeiro Seixas

faz refletir nos seus poemas uma qualidade de discurso poético absolutamente salubre,

cortada por um humor e agilidade de estilo que só aos zoilos aparecerá como agilidade

extrínseca. Discretamente dramática, quando não mesmo trágica, na sua poesia percebe-se

uma fundura de pensamento que toca os grandes temas universais e a forma que eles

tomam ao organizarem-se num determinado espírito, num determinado autor.

Numa determinada demanda, de cariz muito próprio, complexo,

mas conseguido e inteiramente fundacional.

Colho, de um espaço interativo, estas palavras: De

acordo com Isabel Meyrelles acerca da poesia, Seixas encontrou em África o espaço que, homem esponja, sonhava,

estando sempre pronto a absorver o que o cerca, e a transformá-lo. Já Alfredo

Margarido considera que [a] África foi um continente que nunca nos deu sistemas

filosóficos e nunca conheceu as peias de um cartesianismo mal-entendido. Daí que

sintamos estar Cruzeiro Seixas no continente que é realmente o seu, com uma imaginação

elástica e lançando cabos em direção a todos os seres e todas as coisas.

E é, foi e continua a ser em África – como noutros lugares

“primitivos do mundo – que um dado (que a pintura deste pesquisador de Universos,

tão visionado (de vidente) na sua pintura que se plasma em figurações quase reconhecíveis,

mas que vivem noutra dimensão) se consubstancia: refiro-me à máscara, às máscaras,

que os seus personagens incorporam.

Escrevi eu algures: Sendo uma clara face de substituição,

mesmo de transfiguração como ficou sugerido, a máscara é igualmente uma projeção

dos nossos continentes submersos, das partes demasiado sugestivas e reveladoras

do duplo que se acoita nos nossos compartimentos mais recônditos e que através dela

é acordado para as atuações que doutra forma não teriam ensejo de se manifestar.

Através da máscara que nos vela e nos esconde, paradoxalmente mostramos então a

parte oculta da nossa Lua pessoal. Ao mesmo tempo que nos disfarça, a máscara revela/desvela:

o que somos intimamente ou, dizendo doutro modo, o que sem máscara nunca patentearíamos

à realidade circundante e coletiva. E é precisamente mediante esses corpos contorcidos

de manequins, de mascarados compósitos que apontam para uma humanidade sofrendo

as agruras de algo que as deforma, que a pintura e os desenhos de Cruzeiro Seixas

constroem um mundo que grita o seu desespero, mas que, contudo, aponta para um desejado

permanecer de esperança e de redenção, não mística, mas realizável num continente,

em continentes, deste lado da vida.

Cruzeiro Seixas-pintor, dobrado de poeta, é um organismo

mais que vivo. Criador, mas que cria a partir do objeto obscuro dos philosophos,

do elemento primordial desorganizado e portanto que carece de um trabalho de limpeza,

de decantação, de desconstrução das matérias desordenadas que só nos são oferecidas

porque necessitam, para brilharem, que a mão – mesmo inábil ou gauche – as

projete, se projete, num cenário de contínuo esforço ao longo do tempo. Contra os

monstros, mas também contra as seduções de um reino aparentemente acolhedor e luminoso

que, no entanto, traz em si os alçapões da falsa tranquilidade para nos amordaçar,

para nos retirar de nós mesmos com os pretextos de uma razão que não é mais que

estreiteza de vistas e de tentar exaurir o conhecimento transgressor contra fábulas

velhacas.

A arte, antes de ser um conceito é sempre um impulso.

Nenhum artista de qualidade faz arte refletindo simplesmente sobre o que a arte

é. Isso sucede a posteriori. Só os pintores medíocres – como se lhes chama

na gíria do meio, pintamonos – é que para se darem ares ou porque são de

facto mentecaptos afivelam um certo ar empafiado e bolsam por vezes frases empoladas

sobre a intenção, o trabalho, como dizia Borges, el acto de hacer. O verdadeiro

artista é mais modesto e, por isso, faz arte para aprender sobre o mistério da

existência e do mundo. Assim sendo, a arte (seja ela qual for) é sempre uma

negação da morte, do vazio, do desaparecimento. Só os filisteus, os de duvidosa

mentalidade, propõem a arte como uma coisa bela, algo que serve para tornar

os dias e as horas do vulgo ou dos poderosos um pouco mais suportável ou luxuosa.

Pelo contrário, a arte autêntica é sempre desinquietante,

transtorna e só depois é que nos apazigua.

Antes de transmitir, mediante as suas realizações materiais,

algo ao público, o verdadeiro artista procura esclarecer-se a si mesmo. Se um artista

tentar fazer arte para transmitir uma mensagem ou um conteúdo, provavelmente não

é um artista, mas um propagandista. (Há propagandistas, em geral ligados a partidos

políticos ou áreas religiosas, que sem

pudor se atribuem – ou deixam que lhes atribuam – o nome de artistas. Mas são apenas

falsários, como muito bem disse André Gide, por muita habilidade técnica que

tenham. Podem enganar pessoas ignorantes ou tão desonestas como eles, mas não enganam

o tempo, que é como se sabe o maior dos críticos). Indo agora à verdadeira

questão, o artista propõe – para empregar a expressão de André Malraux –

ao público as suas concepções e sonhos particulares. No caso da pintura, através

dos quadros. O que ele deseja é partilhar com os outros as suas descobertas,

uma vez que como o referiu João Garção num ensaio sobre a estrutura da arte, esta

é a respiração da mente.

Dizia Péret, com a autoridade moral que lhe assistia

por ter sido, nos sítios onde deu o corpo ao manifesto, um dos protagonistas do

bom combate: O poeta luta contra toda a espécie de opressão: em primeiro lugar

a do homem pelo homem e a opressão do seu pensamento pelos dogmas religiosos, filosóficos

ou sociais. Ele luta para que o homem atinja definitivamente um conhecimento perfectível

de si próprio e do Universo. Não se conclua disto que o poeta deseja pôr a sua poesia

ao serviço de uma ação política, mesmo revolucionária. Mas a sua qualidade de poeta

faz dele um revolucionário que deve combater em todos os terrenos: no da poesia

pelos meios que a esta são idóneos e no terreno da ação social sem jamais confundir

os dois campos de ação, sob pena de estabelecer a confusão que importa dissipar

e, por conseguinte, de deixar de ser poeta, isto é, revolucionário.

Nesta conformidade, é necessário que – sem nos deixarmos

intimidar pelos que tentam utilizar o Surrealismo como excipiente para engolirmos

melhor a pílula do totalitarismo – seja na Europa das pátrias, no oriente ou nas

américas, do norte, do sul ou da central, e que hoje compreendem e apoiam, impressa

ou expressamente, delinquentes políticos como Lula, Maduro, turiferários cubanos

ou chineses tal como dantes o faziam com os fidéis, os maos ou os stalins – é necessário,

dizia, que os mostremos como de facto são: surrealistas de aviário, entes

apostados em nos jungirem ao domínio espúrio de partidões ou, mais ainda, de comités

centrais que todo lo mandan, sem ética e sem vergonha e que, cúmulo dos cúmulos,

chegam a entender capciosamente as alegadas razões de grupos islâmicos

criminais.

A vida de Cruzeiro Seixas, tal como a de Mário Cesariny

ou de António Maria Lisboa, antecessores de outros que continuam a viver o surrealismo

com a sua aura mágica e libertadora, foi a afirmação sincera e criadora de que a

liberdade é da cor do Homem, como um dia afirmou Breton já despojado de falsas

virtualidades que durante certo tempo o feriram, pois se não podemos esquecer a

altura em que ele punha a Poesia com tudo o que lhe era inerente, não podemos pôr

de lado, por conveniência ou cinismo, as fases em que se deixou enredar pelo aparente

brilho da estrela falsa a que os alquimistas bem aludiram!

Finalmente, é imprescindível referir que, hoje como

ontem, certas gentes deliberadamente orientadas – por incapacidade, cegueira ou

mesmo imbecilidade ideológica, tentam fazer crer ao geral das gentes e ao particular

de escritores sem grandes rasgos que o surrealismo já foi, apesar das muitas

dezenas que continuam a vivenciá-lo e frequentemente com grande qualidade. Como

exemplo mínimo, verifiquei na Net que um mestre-escola de más mestranças (e num

trabalho destinado a alunos!) caracterizava Cruzeiro Seixas como o último surrealista. Isto sem a face lhe

corar, por pudor mínimo ou vergonha intelectual… Não, o poeta-pintor que vai em

breve cumprir 100 anos não é o último surrealista. Será o último duma dada

geração, pois nem se acantonava em grupos. Mas o Surrealismo existiu sempre (tendo

sido posto a correr duma forma acentuada – na Europa e, a seguir ou paralelamente,

no resto do mundo – dando de barato que o instinto surreal claramente se manifestara

nos tempos imediatamente anteriores em povos primitivos ou desenquadrados

da chamada civilização) e sempre existirá – enquanto no Homem permanecer

o desejo infrene e imparável de mais luz.

NICOLAU SAIÃO (Portugal, 1949). Poeta, tradutor, ensaísta, artista plástico. Participou em mostras de Arte Postal em países como Espanha, França, Itália, Polónia, Brasil, Canadá, Estados Unidos e Austrália, além de ter exposto individual e coletivamente em lugares como Lisboa, Paris, Porto, Badajoz, Cáceres, Estremoz, Figueira da Foz, Almada, Tiblissi, Sevilha etc. Em 1990 a Associação Portuguesa de Escritores atribuiu o prémio Revelação/Poesia ao seu livro Os objetos inquietantes (1992). Autor ainda de Assembleia geral (1990), Passagem de nível (1992), Flauta de Pan (1998), Os olhares perdidos (2001), O desejo dança na poeira do tempo (2008), Olhares perdidos (2007), O armário de Midas (2008), As vozes ausentes (2011), Escrita e o seu contrário (a sair). Fez para a Black Sun Editores a primeira tradução mundial integral de Os fungos de Yuggoth, de H. P. Lovecraft (2002), que anotou, prefaciou e ilustrou, o mesmo se dando com o livro do poeta brasileiro Renato Suttana, Bichos (2005). Organizou, coordenou e prefaciou a antologia internacional Poetas na surrealidade em Estremoz (2007) e co-organizou/prefaciou Na Liberdade – poemas sobre o 25 de Abril. Com Mário Cesariny e Carlos Martins, colaborou na efetuação da exposição “O Fantástico e o Maravilhoso” (1984) e, com João Garção, levou a efeito a mostra de mail art “O futebol” (1995). Concebeu, realizou e apresentou o programa radiofónico “Mapa de Viagens”, na Rádio Portalegre (36 emissões).

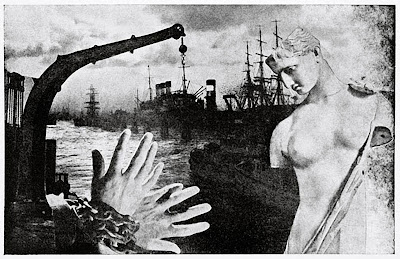

JORGE DE LIMA (Brasil, 1893-1953). Poeta, ensaísta bissexto, artista plástico. Sua obra está ligada à segunda geração do modernismo brasileiro, apresentando traços do surrealismo e símbolos religiosos e pagãos da cultura negra. Misticismo mágico que melhor o situa como um mestiço lírico, e ele próprio um dia diria: O lirismo perdeu a sua liturgia. Esta liturgia era exatamente o que sempre buscou recuperar, tendo se aventurado por diversos modos de composição, do soneto ao poema branco e a poesia épica. Em uma dessas vertentes criativas enveredou pelo recorte fascinante da colagem surrealista, seu grande poema plástico, que o traz à nossa edição como artista convidado.

Agulha Revista de Cultura

CODINOME ABRAXAS # 04 – TRIPLOV (PORTUGAL)

Artista convidado: Jorge de Lima (Brasil, 1893-1953)

Editores:

Floriano Martins | floriano.agulha@gmail.com

Elys Regina Zils | elysre@gmail.com

ARC Edições © 2025

∞ contatos

https://www.instagram.com/agulharevistadecultura/

http://arcagulharevistadecultura.blogspot.com/

FLORIANO MARTINS | floriano.agulha@gmail.com

ELYS REGINA ZILS | elysre@gmail.com

Nenhum comentário:

Postar um comentário